告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が警察署や検察官などの司法警察員に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が警察署や検察官などの司法警察員に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。

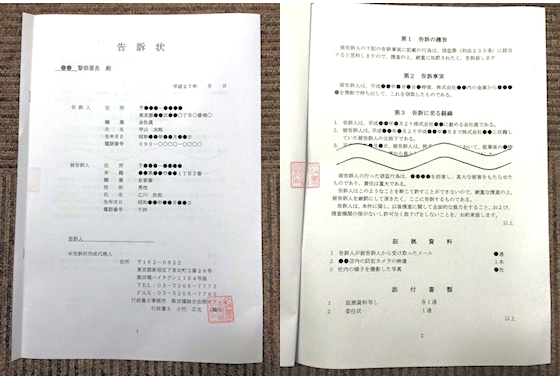

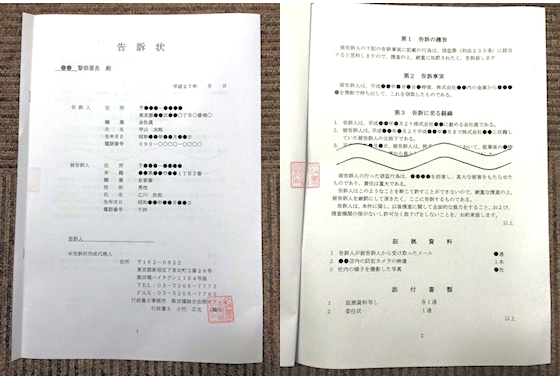

告訴も告発も、通常は、書面(告訴状・告発状)によって行います。

告訴・告発を受理した場合の法的効果として、司法警察員は事件の書類及び証拠物を検察官に送付しなければならず(刑訴法242条)、起訴又は不起訴の場合の検察官の通知義務(刑訴法261条)、請求があった場合の不起訴理由の告知(刑訴法261条)など、警察官や検察官には、様々な法的義務が生じます。

犯罪に対して、国家権力による処罰や制裁を求めるのは、国民としての当然の権利です。

犯罪の被害に遭われた方、もしくは犯罪の事実を知った方、告訴状・告発状の作成・提出を代理・代行します。

また、探偵による証拠の収集、ジャーナリストによるマスメディアへ情報提供、社会へ事実の公開・公表についても全面サポートしております。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

警察庁から公表されている統計によると、平成14年をピークに、一般刑法犯の犯罪認知件数は減少傾向にありますが、増加している犯罪も多くあります。

- 自動車窃盗

- オレオレ詐欺や投資詐欺・架空請求などの振り込め詐欺・特殊詐欺

- 盗撮、ストーカー、リベンジポルノ等の性犯罪

また、犯罪の検挙率は30%前後しかありません。

| 一般刑法犯の犯罪認知件数と検挙率 |

|---|

| 西暦 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人数 | 検挙率 |

| 1998 | 2033546 | 772282 | 324263 | 38.0% |

| 1999 | 2165626 | 731284 | 315355 | 33.8% |

| 2000 | 2443470 | 576771 | 309649 | 23.6% |

| 2001 | 2735612 | 542115 | 325292 | 19.8% |

| 2002 | 2853739 | 592359 | 347558 | 20.8% |

| 2003 | 2790136 | 648319 | 379602 | 23.2% |

| 2004 | 2562767 | 667620 | 389027 | 26.1% |

| 2005 | 2269293 | 649503 | 386955 | 28.6% |

| 2006 | 2050850 | 640657 | 384250 | 31.2% |

| 2007 | 1908836 | 605358 | 365577 | 31.7% |

| 2008 | 1818023 | 573392 | 339752 | 31.5% |

| 2009 | 1703044 | 544699 | 332888 | 32.0% |

| 2010 | 1585856 | 497356 | 322620 | 31.4% |

| 2011 | 1480760 | 462535 | 305631 | 31.2% |

| 2012 | 1382121 | 437612 | 287021 | 31.7% |

| 2013 | 1320678 | 394123 | 262486 | 29.8% |

~警察庁の統計より~

※一般刑法犯とは、刑法犯全体から自動車運転過失致死傷等を除いたものをいいます。 |

告訴・告発の受理義務

告訴状や告発状を提出しても、警察署などの司法警察員から、不受理もしくは受理拒否をされるケースが多くあります。

しかしながら、本来、告訴や告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負います。

(警察官職務執行法、刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)

裁判例においても、特別な事情が無い限り、警察署や検察官には告訴・告発の受理義務があるとされております。

| 判例要旨(東京高裁 昭和56年5月20日判決) |

| 記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う。 |

日弁連による弁護士へのアンケートでも、警察になかなか告訴を受理してもらえず対応に問題を感じたとの回答が70%あり、実際に告訴の約半数が拒まれているという結果が出ているそうです。

【割れ窓理論】

軽微な犯罪も徹底的に取り締まることで凶悪犯罪を含めたすべての犯罪を抑止できるとするアメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングが提唱した環境犯罪学上の理論です。

「建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も当該地域に注意を払っていないという象徴になり、犯罪が多発する」との考え方です。

割れた建物の窓や壁の落書き、ゴミの散乱、その他の軽微な犯罪やルール違反を放置する

↓

「誰も当該地域に対し関心を払っていない」というサインとなり、犯罪を起こしやすい環境を作り出す。

↓

軽犯罪が増えるようになる。

↓

住民のモラルが低下して、地域の振興、安全確保に協力しなくなり、さらに環境を悪化させる。

↓

凶悪犯罪を含めた犯罪が多発するようになる。

アメリカ有数の犯罪多発都市であったニューヨークでは、ルドルフ・ジュリアーニ市長が市内の落書きや違法駐車など軽犯罪を徹底的に取り締まったところ、5年間で犯罪の認知件数は殺人が67.5%、強盗が54.2%、婦女暴行が27.4%減少し、治安が回復した。

また、中心街も活気を取り戻し、住民や観光客が戻ってきた。

国内では、2001年に札幌中央署が割れ窓理論を応用して、すすきの環境浄化総合対策として犯罪対策を行った。

具体的には北海道内最大の歓楽街のすすきので駐車違反を徹底的に取り締まる事で路上駐車が対策前に比べて3分の1以下に減少、併せて地域ボランティアとの協力による街頭パトロールなどの強化により2年間で犯罪を15%減少させることができた。