DV(ドメステック・バイオレンス)

DV(ドメステック・バイオレンス)とは

DV(ドメステック・バイオレンス)とは、法律上の明確な定義はなく、直訳すると「Domestic=家庭内の」「Violence=暴力」となりますが、一般には、「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」とされています。

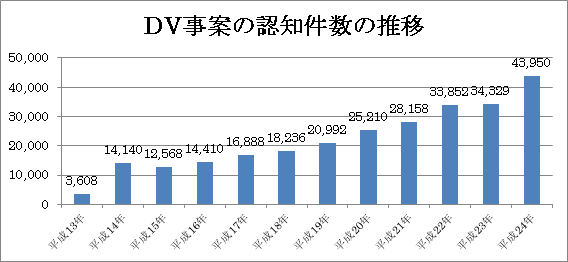

DV事件の認知件数は、増加傾向にあります。

法務省が公表する「犯罪白書」によると、刑法犯の認知件数は2002年をピークに減り続ける中、ドメスティックバイオレンス(DV)の検挙は2018年までの16年間で10倍超となっています。

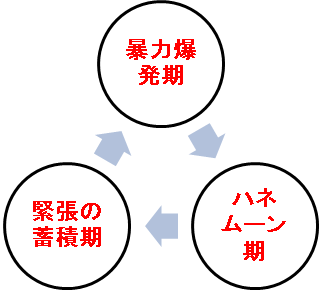

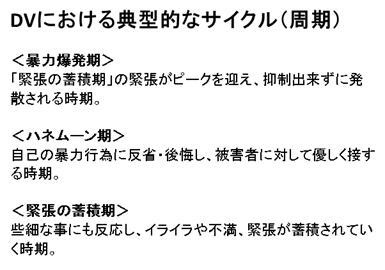

DV(ドメステック・バイオレンス)の周期(サイクル)

DV(ドメステック・バイオレンス)の加害者の行動には、一般的に、一定の周期的があると言われています。 |

|

DV(ドメステック・バイオレンス)の種類

形態としては様々な種類がありますが、以下のようなものが「DV」であるとされています。DV防止法の保護命令の対象となるのは、下記のうち、「暴行罪又は傷害罪に当たるような暴行」または、「生命・身体に対して害を加える旨の脅迫」で、今後、配偶者からの身体に対する暴力によりその生命身体に危害を受けるおそれが大きいときものに限られます。

| 身体的暴力 | 精神的暴力 |

|---|---|

|

殴る、蹴る、小突く、突き飛ばす 殴るふりをする 包丁を突きつける 髪を引っ張る、首を絞める タバコの火を押しつける 部屋に閉じ込める 物を投げる 階段から突き落とす 唾を吐きかける 怪我をしているのに病院に行かせない |

外出を禁止する 無視する、罵る、侮辱する、嫌みを言う 怒鳴る、命令的口調で話す、威圧的な態度を取る 大事な物を捨てる、壊す 交友関係や行動を監視する 電話やメールの内容をチェックする 子どもや身内へ危害を加えると脅す ペットを虐待して見せる 「別れたら自殺する」と脅す 「誰のおかげで食えてるんだ」と見下す |

| 性的暴力 | 経済的暴力 |

|

性交の強要 避妊しない。中絶の強要 見たくないのにポルノビデオを見せる 暴力的な性行為をする 子供ができないことを一方的に非難する 自分の不倫・浮気を認めさせる |

生活費を渡さない 外で働くことを妨害する 洋服などを買わせない 家計を厳しく管理する 収入について何も教えない 貯金や生活費を無断で使い込む |

DV防止法の概要

DV防止法(正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」)は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としています。本来、日時の特定や証拠の収集が困難な場合が多く、傷害罪・暴行罪としての事件化が困難であったり、捜査に時間を要してしまうことで、適切な救済を受けられない被害者のために迅速な保護・救済が優先されています。

被害者の申立により、裁判所が、加害者に対して接近禁止や退去の命令を出すことが出来ます。

平成26年1月6日より、DVの適用される当事者の範囲が、婚姻関係にある配偶者や事実婚の内縁者の場合だけでなく、一緒に同棲する未婚の男女間における暴力(通称「デートDV」)についても保護の対象となりました。

また、同居をやめた後も暴力が続く場合には、DV防止法の対象となりました。

裁判所は、口頭弁論や審尋によって相手方の反論を聞かなくても、保護命令を発することができます。(DV防止法14条1項但書)

保護命令が発せられた場合、1週間以内に即時抗告をしなければ、事実として確定し、保護命令の取消を求めることはできません。(DV防止法16条1項)

※申立書の記載に虚偽があると10万円以下の過料処分を受けます。

また、愛知県に住む男性が、子供を連れて別居中の妻によるDV捏造と、この申告を警察官がうのみにした結果、不当にDV加害者と認定されて子供と会えなくなったとして、妻と県に慰謝料などの損害賠償を求めた民事訴訟において、2018年4月25日、名古屋地裁は、男性の主張を認めて、妻と県に計55万円の賠償を命じています。

■配偶者暴力相談支援センターの取り扱う事業

- 相談や相談機関の紹介

- カウンセリング

- 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(※)

- 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助

- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助

- 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

■裁判所における保護命令の種類

接近禁止命令- 被害者への接近禁止命令(10条1項1号)

- 被害者へのつきまといや被害者の住居・職場等の近くを徘徊することを禁止する命令。

- 被害者の同居の子への接近禁止命令(10条3項)

- 被害者と同居する未成年の子へのつきまといや、子の学校等の近くを徘徊することを禁止する命令。被害者への接近禁止命令と併せて発令されます。 ※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります。

- 被害者の親族等への接近禁止命令(10条4項)

- 被害者の親族等へのつきまといや親族等の住居等の近くを徘徊することを禁止する命令。被害者への接近禁止命令と併せて発令されます。

退去命令(10条1項2号)

- 被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合、加害者にその住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令。期間は2か月間。

接近禁止命令と併せて申立てられる禁止行為(10条2項)

- 面会の要求

- 行動の監視に関する事項を告げること等

- 著しく粗野・乱暴な言動

- 無言電話、連続しての電話、FAX、電子メール(緊急やむをえない場合を除く)

- 夜間(22時から6時まで)の電話、ファクシミリ、電子メール(緊急やむをえない場合を除く)

- 汚物・動物の死体等著しく不快又は嫌悪の情を催させるものの送付

- 名誉を害する事項を告げること等

- 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書、図面の送付等

※保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(法29条)。

■都道府県・市区町村の行う事業

- 緊急一時保護事業

- 住民票の異動や生活保護の申請など、複数の手続きの一元化

- 住民票や戸籍等の閲覧制限